▲军运会舞台建造过程中,

武汉市常务副市长胡亚波多次莅临检查指导工作

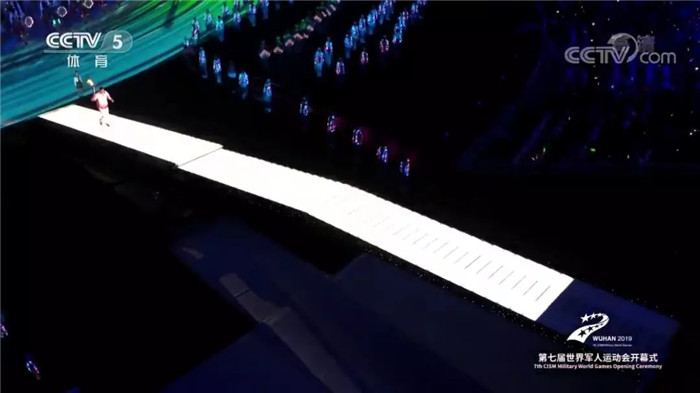

10月18日晚,第七届世界军人运动会在武汉体育中心盛大开幕。虽然在开幕场馆建造过程中,因武汉市常务副市长胡亚波的多次莅临,让我在期间有机会到访,但未能在现场亲历开幕盛况,仍感到十分惋惜。值得庆幸的是,开幕式结束后,我有幸实地采访到参与此次军运会火炬塔及三维立体舞台建造项目的武船同事,并通过他们的视角,了解到开幕式圆满成功背后,那些不为人知的武船人的故事。

武船获开幕式“重大贡献奖”

开幕式虽已结束,但专车驶入体育场馆区域还是经过了两道严格的排查。当项目部的总指挥吴刚将打来电话,特意通知我们从4号门进入时,我就料想项目部准是又搬了“新家”。

此前,因多家单位同时进驻,部分场地又被划分为临时保密区域,项目部在不得已的情况下“拖家带口”搬了三次,着实增添了不少麻烦。

要知道,这是一场关乎全世界军人荣耀的盛会,更是一场关乎中国国家荣誉和形象的盛会,时间就是“身家性命”。项目部成员一边要上前线指挥 “打仗”,一边还要忙着“转移阵地”,怎一个“愁”字了得,好在这场“战役”已经圆满落幕。

这样想着,猛一抬头,不觉已到“新家”门前。

▲项目部临时党支部开会部署工作任务

“新家”的格局倒未曾变化许多,还是那熟悉的办公环境摆放。除了办公桌、会议桌、讨论看板、行军床……略显凌乱,资料柜、工具箱、重要物资存放处……仍是排列的那么井井有条。

唯一增添了一抹亮色的,是摆在吴总桌上的“奥斯卡金像奖”。

不!那可比金像奖更加难得!

吴刚将自豪的说:“它可是军运会开幕式导演组颁发给武船的‘重大贡献奖’,十几家单位中能获此殊荣的只有两家,武船便是其中之一!”

▲武船集团获重大贡献奖

火炬篇•牵动人心的,最后一秒!

当最后一棒火炬手刘玉栋的个人介绍刚刚完毕,现场便爆发出排山倒海的欢呼声,大家满怀激动和期待的心情,等待着刘玉栋手持“和平荣光”火炬拾级而上,点燃赛会主火炬塔的神圣时刻!

▲武船造云梯级级亮起

不为人所知的是,与此同时,在火炬塔内的点火项目集控室,却是另外一番别样的情景……

“音响慢慢拉掉!”集控室内开始传达指令。

大家屏气凝神,目不转睛地盯着火炬塔周围监视器传回的局部实时画面,房间里除了指令声和控制仪器间“交流”的“滋滋”声,再无半分多余的话语。

“3、2、1,启动!”控制室内一声令下,台阶一级级迅速亮起,攀延至点火台前。

“我们当时虽然紧张的一言不发,但心情还是十分激动的。看着火炬手踩着我们自行设计制造的‘云梯’,心里还是非常骄傲与自豪的。”毛俊祥、陈世珍回忆道。

原来,助力火炬手登上点火台的“云梯”,以及安装在火炬塔周身,并象征着“一带一路”建设的“飘带”等形象,均出自他们团队之手,所带队员程小龙、江卫振、张晓佳、衷路等都参与了自主设计制造工作。二人作为曾参与卫星发射塔架、三峡升船机、奥运会开幕式等项目的工程技术负责人,他们坦言火炬塔的相关设计和改造难度着实超出了预期想象。

三维飘带设计图.jpg

▲三维飘带设计图

�云梯设计图

云梯设计图.jpg

火炬塔周身“飘带”的设计难点主要是三维扭曲的空间结构,既要确保现场数据建模十分精准,又要考虑实际施工过程中高空交叉作业等问题,所以最大程度上要避免干涉情况发生。

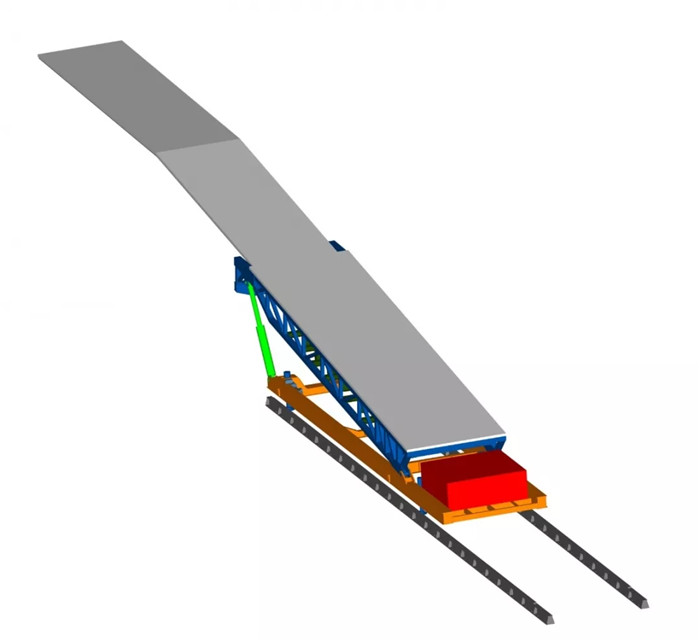

而另一方面,导演组对云梯的要求十分严苛:云梯收缩进入地下舞台时高度不能超过1.8m,运行、起升、倾斜、伸缩四个动作要十分流畅和迅速,且重量不能超过40吨。

为了满足上述要求,他们从设计、设备、选材等方面进行了综合考虑,期间为了寻找特殊的伸缩推结构组件,他们跑遍了大大小小十几家特种装备制造厂,终于得偿所愿。

此外,他们为防止火炬塔顶部回转、机械伞、五大洲亮化装置供电线路发生缠绕而引起故障,还专门自主设计制造了新型盘式电缆滑车。

据悉,新型滑车与“云梯”正在申请国家发明专利。

▲军运会开幕式上点火环节,

吴刚将总指挥指挥点火

当火炬手拾级而上,现场观众又爆发出阵阵热烈的呼声,而集控室内的气氛愈发紧张起来。

“音响注意!‘小型鼓’准备。进!”一阵紧蹙的鼓点伴随着欢呼声响起,点火时刻即将来临。吴刚将头戴耳麦,手持对讲机,开始微微动作,随时准备传达最后两个步骤的点火讯号。

火炬塔点火一共分为四个独立步骤,其实并非现场直播,我们所看到火焰自下而上的一气呵成。

第一步,火炬手点燃同心双层管道内垂直向上喷出的天然气(中心管道喷出水柱,外层管道喷出天然气),令我们欣赏到“水火交融”的“奇景”;

第二步,集控室通过电控按钮,点燃铺设在水池里的一圈管道释放的天然气,原理和家里天然气灶的点火方式大致相同;

第三步,集控室下令,启动“火龙”――那是七条由小型焰火设备按一定距离排列,提前布放在火炬塔主体周围的电控焰火;

第四步,则是点燃火炬塔中心火焰,原理与第二步类同。

前面两个步骤,在监控器显示的画面里实时呈现,相对而言易于把握;后两个步骤,只能依靠经验对衔接时间点进行精确把控,才能完美呈现出主火炬塔的点火盛况。

升降车和550吨起重机车配合施工▶

�58米升降车辅助安装升降车和550吨起重机车配合施工.jpg

58米升降车辅助安装.jpg

“为了那几十秒,火炬塔能完美呈现点火盛况,我们真的是拼了老命!”

火炬塔项目执行经理杨华笑道:“武船作为火炬塔项目13家专业分包单位的‘领头羊’,由于缺乏火炬塔专项项目建造的经验,且涉及土建、钢结构、机械、燃气、焰火、泛光LED网幕等多个专业,很多时候、很多地方都需要提前认真细致地摸索,才能协调、安排出最科学、最合理的项目计划,以确保项目保质保量按期交付。”

九层楼高的火炬塔,改造后约为46米。为了顺利实现高空安装、吊装、焊接等作业的迅速、有效铺开,吴刚将和杨华千方百计协调来58米的高空作业车和具备550吨起吊能力且伸展臂长达到78米的起重机车配合作业。

火炬手移步至水柱前,集控室提前5秒开启了电控供气阀门,而后“水柱”被“点燃”,集控室另外一名成员开始十秒倒计时,结束后发出“燃烧水柱”缓缓下降的指令,同时在水柱下降动作完成后,瞬间按下了第二步的电控键。紧接着,是第三步和第四步!

此时此刻,吴刚将的内心是激动而忐忑的。虽然,此前他和在场的所有人,都经历了60余次反复点火试验,但在点火仪式开始前,耳麦里,导演要求将第二步7秒的火焰时常缩短为2秒的突然变化,还是令他有些措手不及。

第二步的电控键已然按下,监视器里水池周遭火焰喷出,1秒、2秒!“‘火龙’,启动!”他沉着冷静下达了命令,紧接着刚喊出“10、9、8……”却迟疑了。

然而,在全世界的目光中,一阵阵火焰瞬间“暴走”,紧紧依偎着主火炬塔身“逆流”而上,可在空荡荡的监视器上,原计划倒数的十秒指令,现在只能全凭经验完成最后关键一步!

他细细倾听着耳麦里传来“渐行渐远”的“轻柔”爆响,开始倒数“3、2、1……”倒数完毕,他竟还未下达任何指令!

“点火!”当最后一声指令响起,再到所有点火动作终于执行完毕,他拿捏了整整1秒钟!

火炬塔顶火盆火焰近距离拍摄.jpg

火炬塔远距离拍摄.jpg

从现场瞬时传来的欢呼声中,似乎印证了点火的圆满成功。

周围的同事喊他击掌庆祝,可他乎似沉浸其间,过了许久,当他摘下耳机,才流露出了久违的笑容,转身击掌回应。

兴许,在那牵动人心的最后一秒,他的内心还不能完全确定点火是否如预期般圆满;兴许,在那牵动人心的最后一秒,他的耳旁响起的是病重的母亲唤出的乳名;兴许,在那牵动人心的最后一秒,他的脑海中浮现的是兄弟们费劲心思改建、如履薄冰吊装、居高临下焊接的建造场景……

项目组里,施工现场,无数个小时,曾经充斥着争论、欢笑、苦痛。坚守在岗位上的他们,练就了无论何时何地闭眼就能熟睡的“绝技”,习惯了与亲人短聚时进餐五分钟的“神速”,患上了除项目指令和进度外的纪念日“失忆”……

那炎炎夏日里、瑟瑟寒夜中的煎熬、辛酸、激动、喜悦的汗水、泪水,在那牵动人心的最后一秒,交织着化为世界军运会火炬塔里燃烧着的熊熊火焰,正如革命先烈鲜血浸透的五星红旗一般,永不褪色,永不熄灭!

舞台篇•无法想象的,责任担当!

谁能想到,导演组为了能让全世界及现场观众从更好的角度俯瞰全景,军运会舞台的最初构想,并不是将“台面”原地升高2.8米,而是掘地“三尺”,用“台面”替代整个运动场地?!

▲观众视角舞台

“如果真的按照最初构想方案实施,我们可能需要破坏地下原有电路、管路系统,并重新构建,对于我们而言时间过于紧迫,在边讨论、边设计、边制造的条件下,这个完美的梦想最终没能变成现实,确实有点遗憾。”舞台项目工程技术负责人许露说道。

“于是我们最终确定利用钢结构将舞台升至与观众席第一排较为接近的高度,这样我们就有了足够空间,可以充分利用原有电路及排水等管路系统构建参演人员的‘地下城’。同时,也足以容纳我们所看到的动车组列车等一些大型道具。”5月初至6月中旬,许露主要负责的工作就是与导演组沟通、协商解决舞台初步方案的确立及现场施工前期面临或将会面临的诸多技术问题。

舞台框架基本形成.jpg

▲舞台框架基本形成

�钢结构焊接

钢结构焊接.jpg

6月下旬,舞台项目施工正式启动。

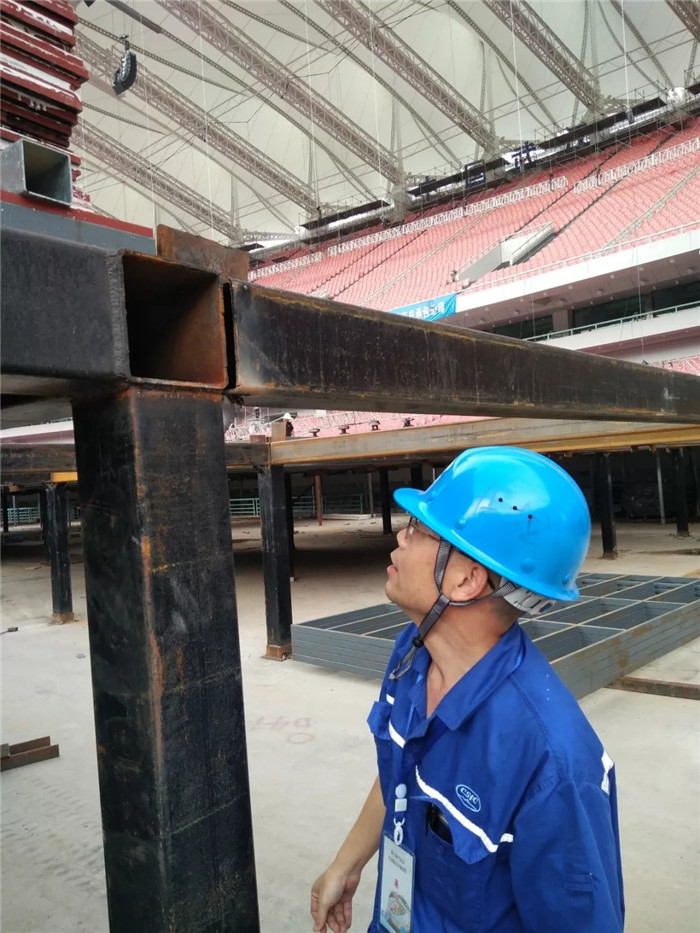

武船的兄弟姐妹们接连45天24小时不间断地内场下料、处理、转运,外场粗略定位、吊装;不间断地进行钢结构的精确定位、装焊、调整、再安装……

1500余根空心方钢立柱、1600吨钢材用量、1.5万平方米的舞台及146台升降器械设计、制造、安装、调试等数据,一直在我脑海中徘徊。

▲舞台台面基本形成

正所谓,万事开头难。

由于施工场地物资堆放区域没有明确划分,刚进驻的多家单位物资错落摆放,大家彼此都不甚熟悉,导致施工前期各项准备工作均无法有效开展。那时,武船并非舞台项目施工的牵头单位,一切问题都得靠自己解决,而成为火炬塔项目施工牵头单位已经是后话了。

在这种令人无奈的情况下,武汉的温度计都忍不住“狂热躁动”了起来。

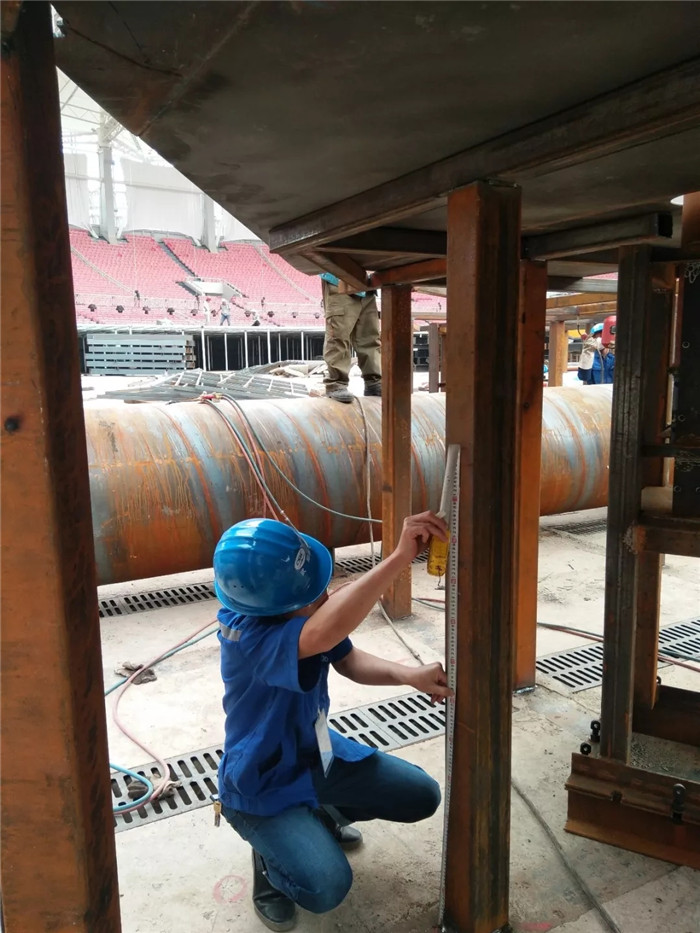

测量尺寸.jpg

▲测量尺寸

质量检查.jpg

▲质量检查

舞台项目执行经理周永和看着蹭蹭上涨的温度,是看在眼里,“烧”在心底。

他十分清楚,天气越是炎热,对于现场施工而言就越发难熬,但心里越是着急,越是需要耐心的沟通和冷静。

他一边主动联系其他单位负责人,协调物资“清场”事宜;一边督促着许露和质量总监田新敏,进行现场尺寸数据的全方位测量及现场质量安全环境的24小时监控;一边和吴刚将总指挥商量着吊车进场及吊装步骤;另一边还安排着公司内场的制造和发运工作……事无巨细,他必须亲自过问,随时管控各方面动向。

为了让舞台项目施工尽快走上正轨,拼了命的可不止他一人!在他的身后,还有这样一群武船人和他并肩作战。

舞台项目工程技术团队里的肖启明、刘华青、王华琛不分白天黑夜绘制、修改、打印图纸和工艺技术文件,短短半个月时间里用光了项目部平日里将近半年的A4稿纸用量!

刘志雄、肖磊两位吊车师傅不间断轮番上阵,高峰期能将一次来的十车材料一天之内精准“落地”!

年青的电工吕笋岑,仅凭一个人一双巧手一套工具,为初期的“地下城”布置了电柜、电源,接通了灯光照明,接通了与时间赛跑的交流焊机,接通了夏季“救命”的鼓风机!

后勤保障团队里的资料员彭晶、“大厨”唐昌彪、“玩命快递”赵延婷,无论你是需要图纸、或者宵夜、又或是急件速递,一个电话就能解决你的燃眉之急……

▲24小时不间断吊装

在大家的共同努力和见证下,舞台干区台面以肉眼可见的速度迅速铺展开来,眼看就只剩下形状不太规则的一片水区。

水区台面是由22块表面均匀密布着透水小圆孔的活动钢板拼凑而成,台面下隐藏着活动钢板的结构支撑,及两端分别与水池底部和钢结构支撑焊接的橡胶密封波纹管,当然还少不了水池下方111台辅助水区台面上下运动的升降机。

在需要河流效果时,水区台面下降,水池内略低于台面2-3厘米、深度约1米的水便显现出来;不需要时,水区台面上升,水池中的水便“消失”不见。

作为开幕式舞台上“和平鸽图案”和“母亲河”局部的独特表现载体,水区的建造过程更加艰辛。

▲水区里的黄河水

按照常规思路,如果时间充裕,理应先建造水区不规则的台面和水池,这样自下而上,可以精确定位安装升降机、精确定位升降螺杆穿过水池底部时的开孔位置,可以在通风环境下进行密封波纹管的两端焊接,再轻松吊运、装焊水区台面,而剩余的大部分干区台面可以迅速建造、铺开。

但在实际施工过程中,武船的项目团队需要考虑并兼顾美工、演出等其他团队,如果先做水区台面,那么后期美工团队将无法按计划准时完成干区大面积舞台的美化工作,一些大场面的演出团队也无法进行多次预演来保证开幕式的“零差错”。

因此,为了竭力配合美工、演出等其他团队,武船项目组毅然决然采用“反向制造”方法,为导演组争取时间。而在“反向制造”的实施过程中,无法精确定位所开孔洞造成的多次修补、多处渗漏问题,需要花费较长时间进行补救,而半封闭式的焊接环境更令大家苦不堪言。

好在参与水区内部焊接的小伙子们也十分体谅这一做法,没有任何怨言,还经常打趣的说道:“一身水中来,一身土里去!”

怎么可能没有怨言?!我想这就是我们武船人吧,身上背负的汗水与尘土,其实是我们骨子里背负的责任与担当!

▲水区下方施工结束后钻出来一身汗水一身锈迹

就在大家快要被现场近50摄氏度高温“蒸熟”的当儿,喜从天降!

叶天刚、于荣俊等几位钳工大师傅们,带着兄弟伙在相对狭窄的通道内,通宵鏖战、顺利完成了干区35台、水区111台大型升降装置的组装、定位、安装工作,圆满完成了数百根万向联轴器的连接!

而重型车间副主任刘浩亲自带队组建的“装配+电焊大军”,也顺利完成了水区最后一个密封波纹管的焊接。

可以说,已经胜利在望了!

等水区灌满水,做完水密和升降试验,就可以全面验收了!这意味着,大家终于有机会好好喘口气了,怎能不欣喜!

调试升降台面.jpg

安装万向联轴器.jpg

▲调试升降平台 (左)、安装万向联轴器(右)

当水池加注到位,天色已经渐渐黯淡了下来,大家打开手电围绕水池底部和开孔处仔仔细细检查了好几圈,零漏点!

大家相视一笑,终于长舒了一口气,心里的石头十有八九已经落地。

紧接着,对讲机里传来升起水区1、6号台面的指令。大家启动了电机,升降螺杆顶着密封波纹管上的钢结构法兰缓缓升起,大家仔细观察了顶升的两个孔洞,并未出现漏水情况。

“这下可以百分之百放心了!”一旁的同事笑着说。

话音未落,只听得哪里开始“滴答”作响起来!随后“噼里啪啦”的水声顺着升降螺杆往下“砸”,声势越来越大!

这一砸,砸碎了在场所有人的心!

那天夜里,大家下池子探了究竟,才发现原来是密封波纹管的橡胶太薄,承受不住水的压力,竟然破了个洞!不过,这也难怪,那池子里可是有2000吨的水啊!

换班结束 休息待命 太累了 倒头就睡.jpg

水区下方施工.jpg

▲休息待命 太累了 倒头就睡(左)水区下方施工(右)

换!111个全部都要换!

当加厚型号的密封波纹管一到货,项目部赵延婷便立即领了回来。由于项目部全员都已是超负荷运转,吴刚将只能联系内业车间借了一支年轻的“铁军”!

内业制造部成立突击小分队,陈洪波、李梦泉、周黎等人在狭小的水池空间里摸爬滚打三天三夜,终于将所有密封波纹管全部更换完毕。

紧接着,钳工师傅们无缝衔接开始进行调试作业,顺利保障了8月5日舞台验收前干区、水区台面水平及升降精度在毫米级!

▲不忘初心牢记使命 保障军运顺利进行

你以为,就这样结束了吗?

不!当导演组开始集体彩排的时候,才是真正“劫难”的开始!

但为了竭力满足导演组的一切需求,至始至终保障及服务于军运,项目部每个人心中都制定了这样一张时间表:下午三点至第二天凌晨两点(排练),凌晨两点至凌晨三点(开会),凌晨三点至中午十二点(解决完导演组提出的各项要求),中午十二点至下午三点(验收)。

如此循环,项目部全员全天候待命,由刘浩、许峰、刘铭、邱琪组成的重型装焊班组小分队也自愿加入了待命之列,一刻也不敢马虎。

临近开幕式,重型装焊班组小分队还与雷卫华带领的容器制造部突击小分队合力,圆满完成了导演组最后一项关于钢琴台装置的改造任务!

军运会开幕式前夕,武船集团参与舞台建造项目的全体员工又认认真真、仔仔细细地将整个舞台每一条焊缝、每一刻螺丝、每台设备、每处台面,都进行了再一次的检查。

你无法想象,这样的检查他们已经经历了上千次;

你无法想象,为了极大程度上满足导演组的创意要求,在舞台最终方案的基础上,他们短时间内又进行了上百次现场调整优化;

你无法想象,在验收交付之后,他们仍然24小时值守,对舞台进行全方位的维护保障,不放过一丝异常……

▲项目部成员合影

不知不觉,已经绕场一周,又回到了来时的路。采访结束,回望熊熊燃烧的火炬塔,大家也都踏上了全新的“征程”。

问:“军运会开幕式结束后,最深的感触是什么?”

答:“累!”

问:“最想干的又是什么呢?”

答:“最想好好睡上一觉!”

回答即便如此随性,可在这个晴朗的周末,他们依然在各自的岗位上坚守,履行着军运会顺利闭幕前最后一份职责与承诺。

这便是最真实的武船人,这便是开幕式圆满成功背后武船人最真实的台前幕后。

致敬

勇于担当、坚守岗位的武船人!